旅と鉄の盲腸 > にっぽんの駅 > ?な駅へのご招待 > 3ページ

明知鉄道明知線 飯沼駅Iinuma

JR中央本線の恵那駅から明智へ向かう、全長約25kmの路線が明知鉄道です。国鉄時代は明知線と呼ばれていました。飯沼駅は恵那から2つめの駅です。そんなに有名ではない、単なる無人駅なのですが、実はこの駅、あるものが日本一なんです。何が日本一なのか、見てみることにしましょう。

恵那からディーゼルカーに乗ること約15分、はい、飯沼駅に到着です。この駅は第3セクター・明知鉄道へ転換後の1991(平成3)年に開業した、比較的新しい駅です。 恵那からディーゼルカーに乗ること約15分、はい、飯沼駅に到着です。この駅は第3セクター・明知鉄道へ転換後の1991(平成3)年に開業した、比較的新しい駅です。

左の写真は駅構内です。恵那方面を向いて撮っています。駅自体は、ホームが1面のシンプルな造りになっています。が、この写真では特徴はなさそうですね。正確には「しっかりと写ってはいるのですが、その特徴が見えにくい」という状態。特徴が見えやすいように、分かりやすく撮ってみますね。 |

はい、ということで、こちらは2箇所ある出入り口のうちのひとつです。駅前広場と階段で結ばれていますが、ちょっと変ですよね。手前の階段は当然水平に取り付けられています。写真も水平にして撮りました。そしてその向こうはホームです。 はい、ということで、こちらは2箇所ある出入り口のうちのひとつです。駅前広場と階段で結ばれていますが、ちょっと変ですよね。手前の階段は当然水平に取り付けられています。写真も水平にして撮りました。そしてその向こうはホームです。

あれっ、ホームが斜め・・・。 |

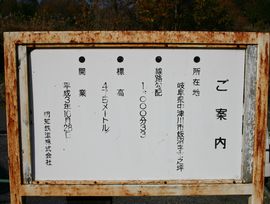

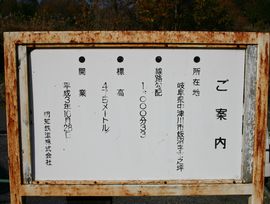

ということでこの駅、実は「日本で一番勾配が急な駅(ケーブルなど特殊軌道を除く)」だったんですね。駅を含む区間は、恵那から明智方向に向けて上り33‰(パーミル。1000mはなれた2地点で高低差が33mになる程度の勾配)の勾配になっています。この駅はその勾配上に設けられた駅だったのです。ホーム上にはその旨の掲示もありますが、「日本一」の文字はありません。駅の全体的な雰囲気といい、どことなく謙虚。 ということでこの駅、実は「日本で一番勾配が急な駅(ケーブルなど特殊軌道を除く)」だったんですね。駅を含む区間は、恵那から明智方向に向けて上り33‰(パーミル。1000mはなれた2地点で高低差が33mになる程度の勾配)の勾配になっています。この駅はその勾配上に設けられた駅だったのです。ホーム上にはその旨の掲示もありますが、「日本一」の文字はありません。駅の全体的な雰囲気といい、どことなく謙虚。

33‰ということは、ホームの長さが60mとして・・・(計算中)・・・1.98。なんとホームの両端では2mの高低差!ホームに出て、おもむろに持ってきたボールを置くと、ボールが勝手にころころころ・・・と動き出します。この駅でキャッチボールをして取り損なうと、坂の下側にあたる恵那側の人は、果てしなくボールを追っかけなくてはなりません。って、そんなトコでボール投げしないですね(汗)。

こんなに急勾配だと列車のほうも大変です。恵那行きの列車の場合、ブレーキを緩めるだけで動き出すそうですが、明智行きの場合、発車は緊張しそうですね。失敗するとバックしそうです。ホームから出て行く列車を見ていると、ちょっと溜めて、「よいしょっ」という感じで出て行きます。 |

さてこの駅、「ひょっとすると日本一狙いで作ったのかな?」という疑問が頭をもたげてきますが、実はそのようなことはなく、このあたりでは国鉄時代から駅設置の要望が高かったそうです。しかしながら5‰以上の坂の区間に駅を作るには特別な認可が必要で、国鉄時代に駅が作られることはありませんでした。やはりこの勾配が、駅設置のネックになっていたようです。

第3セクターになり、需要に応えるために再び駅設置の話が持ち上がったようですが、このような特殊な環境であることから、当時の運輸省立会いのもと、列車の停車・発車試験が繰り返し行われた上で開業にこぎつけたそうです。そのため、ここを走る列車はブレーキ3種類にレール砂まき装置を備えた特別仕様車?が活躍しているそうで。

ということでこの駅、受け狙いではなく、地元の熱意のもとに開業した駅でした。駅全体にそこはかとなく漂う生活感は、そのためだったんですね。

しっかし、落ち葉の季節や雪の日は大変そうです。滑らないように気をつけてくださいませ。といいますか、ホームが階段状になっていてもおかしくないくらいの坂ですよね・・・。

それでは最後に分かりやすくもう一枚。

ありゃまあ、さっきまでこんな急なホームの上に立っていたんですねえ・・・。画像をクリックすると、少し大きめの画像を表示します。ちょっと駅舎の荒れ具合が気になりますが・・・。 ありゃまあ、さっきまでこんな急なホームの上に立っていたんですねえ・・・。画像をクリックすると、少し大きめの画像を表示します。ちょっと駅舎の荒れ具合が気になりますが・・・。

ちなみに、急勾配日本第2位の駅はといいますと、同じ明知鉄道線内にある野志駅で、30‰の勾配上に設置されています。こちらは線路際に勾配標識を模した大きなモニュメントが建っています。

勾配駅の上位を独占。坂が多い路線なんですね、明知鉄道。 |

もくじのページへ

JR四国予讃線 (臨)津島ノ宮駅Tsushimanomiya

日本全国たくさんの駅がありますが、特定の時期だけ利用者の便宜を図るために設置される「臨時駅」というものがあり、ここでご紹介する津島ノ宮駅も、この臨時駅に当たります。臨時駅は、主に海水浴場に隣接したところに夏季の間だけ設置、というパターンが多く、開設期間も7、8月の2ヶ月程度という所が多いようですが、ここは毎年8月4日、5日だけ開設という、非常に珍しい駅。これは近くにある津嶋神社の夏季大祭に合わせたもので、何と年に2日だけの開設。休止扱いになっていない駅では、恐らく日本最短の営業日数だと思います。ということで、この駅に電車で降り立てるのは年に2日だけ。なんだか七夕のような気分になってきます。しかも4日は22時30分前後以降、5日は15時過ぎには電車は通過してしまうようになりますので、実質1日半の勝負です。それでは、その2日間だけ開設される駅をご覧ください。

駅舎、というか小屋です。これは神社側から撮ったものです。線路側から見るとこのようになっています。建物には改札内側に精算所、入り口側に乗車券販売所が設けられており、右側の葦簾(よしず)がかけられたところが改札口になっています。臨時駅ですが、改札内外は割と厳格に仕切られ、改札もしています。年に2日だけなのに、「津島ノ宮駅」という名入りのチケッター(改札スタンプ)も存在するようです。 駅舎、というか小屋です。これは神社側から撮ったものです。線路側から見るとこのようになっています。建物には改札内側に精算所、入り口側に乗車券販売所が設けられており、右側の葦簾(よしず)がかけられたところが改札口になっています。臨時駅ですが、改札内外は割と厳格に仕切られ、改札もしています。年に2日だけなのに、「津島ノ宮駅」という名入りのチケッター(改札スタンプ)も存在するようです。

駅舎正面に「津島ノ宮駅」と大書された看板がかかっていますが、これは普段は駅舎の中にしまわれているもののようです。2日間だけお目見えしますが、これも普段はお目にかかれないものです。ちなみに反対側にも小さな看板がありますが、これは作り付けのものです。

全体的には、「近づいてみると駅だけど、遠めに見ると葦簾が目立って海の家」、という印象です。 |

続いては構内の様子です。未舗装ですし、どこまでがホームで、どこからがホームじゃないのか今ひとつはっきりしないゆるさ。でもいいんですよね、使うのって年に2日だし。 続いては構内の様子です。未舗装ですし、どこまでがホームで、どこからがホームじゃないのか今ひとつはっきりしないゆるさ。でもいいんですよね、使うのって年に2日だし。

奥左隅に白いテントが見えますが、これは仮設の電車待合所。テントには大きく「津嶋神社」と書かれ、多度津運転所の所有らしいパイプ椅子が未舗装のところにズラッと並ぶさまは、何だか学校の運動会の来賓席か救護所のよう。照り返しがきつい中、皆さんじっと電車を待っておられるのが印象的でした。

このように、ホーム自体は本線に隣接して1本があるのみ。4両程度の電車が停車できる長さです。交換も出来ず、いかにも「線路際に土を盛りました」っていう感じの強いホームですが、年間363日は使わないので、これでも大丈夫なんでしょうね。駅はかなりのカーブ上に設けられているのが良く分かると思います。 |

ということで、カーブ上にあるため、止まった電車からの乗り降りはひと苦労。左画像がその様子ですが、段差は軽く30センチはあるでしょうか、「どっこいしょっ」という掛け声と共に乗る方も多く見受けられます。到着した電車を真後ろから見るとこのような感じです。もう、何かそのまま倒れそうな勢いで停車していますが、そういう駅なんですね。 ということで、カーブ上にあるため、止まった電車からの乗り降りはひと苦労。左画像がその様子ですが、段差は軽く30センチはあるでしょうか、「どっこいしょっ」という掛け声と共に乗る方も多く見受けられます。到着した電車を真後ろから見るとこのような感じです。もう、何かそのまま倒れそうな勢いで停車していますが、そういう駅なんですね。

ちなみにJR四国では、夏場は車内の冷房効果維持のため、一部の電車では降りるときはドアを手で開ける半自動扱いになります。しかしそのような時期でも、この駅では全部のドアが自動で開くことが多いのです。乗換駅である多度津などですら半自動扱いなのに、この駅は自動ドア。それだけ乗降が多いんですね。特別な駅なんです、津島ノ宮。

また、このような段差の大きい駅ですので、駅員さんは多数配置され、電車が着くたびに、画像のようにドアの横に立ってくださり、乗降の手助けをしてくれます。小さな子供さん連れでも大丈夫なんです。

…ざっと画像を見ていただいて、小さな子供さんの姿が多く目に付くのに気が付かれましたか?どうしてなんでしょうね。 |

実はこの駅の横にある津嶋神社、子供の守り神なんです。そのため、子供さんを連れてお参りする家族連れが非常に多いんですね。中には相当にお年を召されたおじいさんおばあさんもおり、暑い中大変なのに参拝している姿も見かけます。お孫さんに対する思いが垣間感じられるひとときです。 実はこの駅の横にある津嶋神社、子供の守り神なんです。そのため、子供さんを連れてお参りする家族連れが非常に多いんですね。中には相当にお年を召されたおじいさんおばあさんもおり、暑い中大変なのに参拝している姿も見かけます。お孫さんに対する思いが垣間感じられるひとときです。

また急カーブに設置されている駅、普通電車のみ停車の臨時駅ということもあり、通過列車に対する注意放送は随時されています。ただ、子供さんが多いということからか、「次は○時○分に下り特急『しおかぜ号』が通過します。なお、この列車はアンパンマン列車となります。」と、子供に配慮した放送がされているということが非常に特徴的。そのため、放送が始まると、ホームには人の姿が目立つようになり、車で来ている人たちも子供の求めに応じて、駐車場へと続く踏切道でしばらく歩みを止め、にわかに電車見学ギャラリーが出来上がります。

それにしても、チビッ子は元気やなあ…。その元気、おっちゃんにもちょっと分けてほしいよ(夏場はいつも夏バテ気味の人。)。

夏の一日、宮参りの帰りに見た、目の前を疾風の如く駆け抜ける特急電車。小さな子供たちのその瞳には、どう映っているのでしょうね。

ということで、8月の2日間だけ開設される変な駅は、夏の暑さと、子らへの篤い(あつい)思いが交差する、意外に熱い駅でした。 |

もくじのページへ

前へ

次へ

TOPへ

にっぽんの駅へ

無料ホームページ・掲示板

恵那からディーゼルカーに乗ること約15分、はい、飯沼駅に到着です。この駅は第3セクター・明知鉄道へ転換後の1991(平成3)年に開業した、比較的新しい駅です。

恵那からディーゼルカーに乗ること約15分、はい、飯沼駅に到着です。この駅は第3セクター・明知鉄道へ転換後の1991(平成3)年に開業した、比較的新しい駅です。 はい、ということで、こちらは2箇所ある出入り口のうちのひとつです。駅前広場と階段で結ばれていますが、ちょっと変ですよね。手前の階段は当然水平に取り付けられています。写真も水平にして撮りました。そしてその向こうはホームです。

はい、ということで、こちらは2箇所ある出入り口のうちのひとつです。駅前広場と階段で結ばれていますが、ちょっと変ですよね。手前の階段は当然水平に取り付けられています。写真も水平にして撮りました。そしてその向こうはホームです。 ということでこの駅、実は「日本で一番勾配が急な駅(ケーブルなど特殊軌道を除く)」だったんですね。駅を含む区間は、恵那から明智方向に向けて上り33‰(パーミル。1000mはなれた2地点で高低差が33mになる程度の勾配)の勾配になっています。この駅はその勾配上に設けられた駅だったのです。ホーム上にはその旨の掲示もありますが、「日本一」の文字はありません。駅の全体的な雰囲気といい、どことなく謙虚。

ということでこの駅、実は「日本で一番勾配が急な駅(ケーブルなど特殊軌道を除く)」だったんですね。駅を含む区間は、恵那から明智方向に向けて上り33‰(パーミル。1000mはなれた2地点で高低差が33mになる程度の勾配)の勾配になっています。この駅はその勾配上に設けられた駅だったのです。ホーム上にはその旨の掲示もありますが、「日本一」の文字はありません。駅の全体的な雰囲気といい、どことなく謙虚。

駅舎、というか小屋です。これは神社側から撮ったものです。

駅舎、というか小屋です。これは神社側から撮ったものです。 続いては構内の様子です。未舗装ですし、どこまでがホームで、どこからがホームじゃないのか今ひとつはっきりしないゆるさ。でもいいんですよね、使うのって年に2日だし。

続いては構内の様子です。未舗装ですし、どこまでがホームで、どこからがホームじゃないのか今ひとつはっきりしないゆるさ。でもいいんですよね、使うのって年に2日だし。 ということで、カーブ上にあるため、止まった電車からの乗り降りはひと苦労。左画像がその様子ですが、段差は軽く30センチはあるでしょうか、「どっこいしょっ」という掛け声と共に乗る方も多く見受けられます。

ということで、カーブ上にあるため、止まった電車からの乗り降りはひと苦労。左画像がその様子ですが、段差は軽く30センチはあるでしょうか、「どっこいしょっ」という掛け声と共に乗る方も多く見受けられます。 実はこの駅の横にある津嶋神社、子供の守り神なんです。そのため、子供さんを連れてお参りする家族連れが非常に多いんですね。中には相当にお年を召されたおじいさんおばあさんもおり、暑い中大変なのに参拝している姿も見かけます。お孫さんに対する思いが垣間感じられるひとときです。

実はこの駅の横にある津嶋神社、子供の守り神なんです。そのため、子供さんを連れてお参りする家族連れが非常に多いんですね。中には相当にお年を召されたおじいさんおばあさんもおり、暑い中大変なのに参拝している姿も見かけます。お孫さんに対する思いが垣間感じられるひとときです。